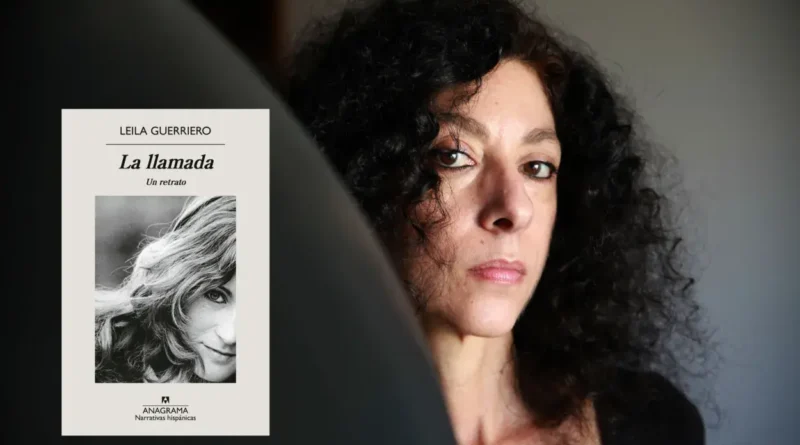

Leila Guerriero: “Lo que más me sorprendió es el estigma de los supervivientes»

CECILIA VALDEZ

La periodista argentina Leila Guerriero ya era una periodista de renombre antes de publicar “La llamada”, pero ese libro la ubica en un lugar más que destacado en el género con el que se la identifica: el periodismo narrativo. En “La llamada” Guerriero aborda la vida de Silvia Labayru, una ex militante del grupo guerrillero Montoneros, sobreviviente del ex centro clandestino de detención ESMA -donde parió a uno de sus hijos, y fue torturada y violada sistemáticamente-; cuyo derrotero desgrana en las charlas que mantuvo con la periodista durante un par de años. La pluma de Guerriero no escatima en una amplia gama de matices y complejidades, y la obra representa una bocanada de aire fresco en un tema que Argentina viene narrando desde hace décadas.

En La llamada te metes con varios temas muy caros para la memoria de los argentinos como la violencia sexual en los campos de concentración y la sospecha que pesaba sobre los que sobrevivieron…

Cuando contacté a Silvia, le propuse hacer un artículo; pensaba escribir un perfil donde se pudiera desplegar toda esa complejidad, pero después de un par de meses de hablar con ella, me di cuenta que era imposible aplicar cualquier forma de reduccionismo. Todo ese territorio que mencionas está plagado de pliegues, de sombras y de cosas solapadas que no se han dicho nunca. Por ejemplo, en relación a lo que pasaron muchos sobrevivientes después de salir de los centros clandestinos, hacía falta iluminar todo eso con distintas voces y experiencias. Es un libro en el que todos los que aparecen, son personas que padecieron de distintas maneras.

Me asombró el peso del estigma del sobreviviente, porque eso no ocupa lugar en la conversación pública como sí lo ocupan, buenamente, otras cuestiones relacionadas con esos años tremendos de la dictadura como el robo de bebés, la búsqueda de los restos de los desaparecidos, los juicios de lesa humanidad, etc. Y lo de las violaciones ni hablar, si todavía hoy es complejo para una persona denunciar una violación, imagínate lo que es hablar de una violación en una situación de cautiverio, de sometimiento, de desaparición. A todas las dificultades que naturalmente una persona tiene para exponer una situación así en una denuncia pública, se suman todas esas cosas tremendas.

El testimonio de Silvia da cuenta de las complejidades de las distintas situaciones que vivieron las víctimas de la dictadura, y la imposibilidad de juzgar cómo cada una de ellas pudo lidiar con sus propias heridas, ¿estaba eso en tu cabeza cuando decidiste escribir este perfil?

No, no voy con una idea preconcebida a entrevistar. Voy con la idea de ver con qué me voy a encontrar, más allá de que uno no va incautamente desinformado, sobre todo en una historia como esta que a ciertas generaciones nos ha acompañado siempre. Lo que trae Silvia es una mirada muy singular, pero tampoco eso se podía prever. A partir de la entrevista que leí, y que disparó un poco todo, me di cuenta que era una mujer con opiniones muy plantadas, pero sólo eso.

Una de las complejidades que añade la historia de Silvia es que ella pertenece a una clase social alta y que su padre era un militar, pero también que en ese funcionamiento familiar estaban habilitadas reuniones de militancia en el piso donde vivía o que su padre pudiera llegar a traer armas desde EEUU para los grupos guerrilleros…

Las reuniones eran de adolescentes, cuando estaban en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y sí, Silvia me comentó varias veces sobre ese pedido que le hizo a su padre cuando ya era una mujer más grande, y ya estaba militando en Montoneros, y que el padre la mandó al cuerno. Pero ella me lo contaba como para que yo entendiera un poco lo que era el fervor con el que el que se militaba y que no había mucho límite, la causa estaba primero.

¿Cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron en la escritura del libro?

Hay muchas cosas que me contó Silvia que yo nunca había tenido la oportunidad de hablar tan a fondo, y con tanta confianza, con una persona que hubiera pasado por esas situaciones. Pero, por ejemplo, el hecho de que a mucha gente le resultó asombroso saber que los militares sacaban a las mujeres de la ESMA, y las llevaban a cenar con ellos a restaurantes o a boliches, para mí no fue sorprendente. Yo sabía de Mau Mau (una exclusiva discoteca de Buenos Aires), que era un destino muy concurrido por los militares con mujeres prisioneras, y que después las llevaban de vuelta y las volvían a encadenar. También sabía que se hacían viajes como los que le permitieron hacer a Silvia con un represor a Uruguay, a Brasil, y a otros lados.

Lo que más me sorprendió es lo que mencionaba antes, el peso del estigma de los sobrevivientes; como sus propias familias, en ocasiones, las repudiaron, o el rechazo de la gente de su propia organización. Y entender que, de alguna manera, lo que se hubiera preferido es que las mataran, porque, si una persona sale en libertad y es repudiada y sospechada, en cierto modo, lo que se está diciendo es: hubiera sido mejor que te maten. Ese estigma habla de la incapacidad, o la imposibilidad, de una reflexión, incluso después de tantos años, acerca de la situación horrorosa por la que pasaron estas personas.

La llamada, de algún modo, propone una serie de matices a la versión oficial de los DDHH de Argentina, en la que el detenido-desaparecido es un ser, prácticamente impoluto, pero, aun así, el libro fue celebrado por muchos militantes de DDHH. ¿Has tenido devoluciones desde el campo de los DDHH?

De gente presentándose institucionalmente, no, pero el otro día me escribió una persona de mi generación, cuyos padres habían sido militantes. Las devoluciones siempre son muy inteligentes y lo que más se resalta es este cuestionamiento del relato que está en las voces de los protagonistas del libro. Entonces, sabemos que los organismos de derechos humanos han hecho cosas heroicas y valientes, y que sin esos organismos es como impensable la historia argentina reciente, pero supongo que debe haber gente a la cual algunas de las cosas que se dicen en el libro le habrán resultado muy incómodas. Aun así, la gente con la que yo he tenido contacto, gente relacionada con instituciones que trabajan estos temas, o historiadores, lo que más subrayan es esa cantidad de matices que se plantean.

Sé que es contra fáctico, pero, ¿te parece que es un libro que hubiese podido tener la recepción que tuvo sin que Argentina hubiese atravesado el proceso de reconstrucción pos dictadura que atravesó? Es decir, sin toda esa narrativa previa que, justamente, y a diferencia de lo que pasó en España, sin ir más lejos, construyó un discurso y una memoria sobre los desaparecidos, los sobrevivientes, etc.

Es muy difícil porque es un ejercicio que requiere de una imaginación enorme, pero creo que aquí se hizo un trabajo fuertísimo y pionero con todos esos temas, y esa es una parte del país que a mí me da mucho orgullo. Lo que sí pienso es que algo como lo que hizo Silvia, con otras dos mujeres, que es presentarse en un juicio para denunciar por violación a un represor, eso no hubiera sido posible hace 10 años. La idea del consentimiento estaba todavía muy en ciernes. Tampoco sé si yo hubiera tenido acceso a alguien que se atreviera a contar todas estas cosas, sin saber que hay un terreno sólido sobre el que se puede discutir.

Este es un momento muy delicado de Argentina en cuanto a lo que es la memoria de la dictadura, dado que tenemos un gobierno negacionista…

Sí, en el libro no hay la menor alusión a Milei porque yo lo entregué en marzo de 2023, y se publicó en 2024 por una cuestión de tiempos editoriales. Pero desde marzo, cuando lo entregué, hasta agosto, que fueron las elecciones primarias, pasaron sólo unos meses y de golpe este hombre estaba ahí como el candidato más firme, y luego como presidente. Me parece muy alarmante todo, y más alarmante aún me parece que todas esas cosas se vayan haciendo de una manera tan calladita. Es decir, le quitan financiación al archivo tal y cual, les dicen a los trabajadores del Centro Cultural Conti (ex ESMA) que se queden en sus casas hasta nuevo aviso, llegan menos remesas aquí y allá, echan a los trabajadores que hacen las visitas guiadas y el mantenimiento de los sitios de memoria, que además son prueba judicial, etc. Creo que eso forma parte de un de un ideario que venía en este combo, no sé si alguien que votó esto -porque yo no lo hice-, puede decir, «Oh, qué sorpresa”. Había mucha gente que decía: «No, no se va a atrever a hacer todo eso”. A mí me preocupa, y no es que crea que es mejor que lo hagan todo junto, pero este avance pequeñito, solapado y en las sombras es peligrosísimo, porque desactiva toda capacidad de reacción. Hoy hacen esto, dentro de un mes lo otro, es un efecto acumulativo que me hace pensar en qué país estaremos viviendo dentro de un año, porque no hay mejor manera de asfixiar a una institución que desfinanciando, diciendo, «Bueno, okay, sí, pueden seguir abiertos, y trabajando, pero plata no hay.”

¿Qué piensa Silvia del libro? ¿Has tenido devoluciones de ella?

Yo con Sylvia hablo prácticamente todos los días. Nunca dejamos de estar en contacto, fundamentalmente por cuestiones del libro, pero también por cuestiones más cotidianas. Me pregunta cómo tengo el pie, o sí salí a correr, y yo le doy consejos de lugares que visitar cuando viaja, o me cuenta del cumpleaños del hijo. Tenemos un vínculo con cierta intimidad. Ella leyó una copia no venal de la editorial, que es una copia no definitiva, y ahí quedamos en hacer una llamada, que finalmente fue una llamada de 2 horas, hermosa, en la que me comentó todo lo que había sentido, y lo que le parecía mi trabajo. Fue muy elogiosa y respetuosa, y al final me dijo que se había sentido tremendamente respetada.

Estos días te entregan un premio en Bilbao a propósito de tu trayectoria, ¿qué te generan este tipo de reconocimientos?

Lo de Bilbao fue una sorpresa mayúscula porque es un premio al que no postulé, y es un premio super prestigioso que lo ganó gente como Cristina Rivera Garza. Y digo sorpresa porque yo ahora estoy en mi estudio, acá en Buenos Aires, no salgo mucho, vivo medio monásticamente, y que el trabajo que hago se abra paso hasta llegar tan lejos me resulta sorprendente: que haya gente que, entre un universo grande de autores, de pronto giré la cabeza, y ponga la mirada en mí. Es todo muy intenso, pero estoy muy agradecida.

Has escrito muchos perfiles, y se te identifica con un tipo de periodismo narrativo que lleva tu sello, ¿cómo describirías lo que haces y de qué manera fue mutando con el correr del tiempo?

No sé si puedo describir lo que hago, creo que el género que mencionaste es el género dentro del cual se inscribe la mayor parte de mi trabajo, porque también escribo columnas, conferencias o textos sobre periodismo. Pero diría que lo que hago son como documentales escritos. En cuanto al cambio, creo que he cambiado mucho. Yo nunca trabajé con la noticia urgente, eso no es lo mío, siempre fui una narradora lenta, me toma mucho tiempo ver, mirar, reportear y escribir. Puedo hacer una cosa más rápida, pero los textos largos siempre me toman mucho tiempo. Las cosas van evolucionando, empezando por la mirada, que es algo que, si sos una persona que está despierta y atenta, se va alimentando con muchas cosas, no solo con la experiencia del trabajo en sí, sino también con las cosas que vas viviendo: lo que lees, la gente que conoces, los viajes que haces, las películas que ves, las conversaciones que escuchas, etc. Todo eso alimenta la mirada, y el estilo. Pero eso cambia, porque uno tiene una voz, y esa voz tiene flexibilidad, y no puede ser la misma para escribir una columna que para escribir un libro, hay distintos registros. Una va aprendiendo, como en la vida.

En tu escritura no sólo te referís a la historia que estás contando, sino que das cuenta de tu manera de intervenir en ella…

Sí, eso pasa en los libros, pero no en los artículos periodísticos, donde yo estoy completamente fuera de la narración. En los libros esas decisiones tuvieron que ver con distintas cosas. En “Los suicidas del fin del mundo”, el primer libro que escribí, ya hay una primera persona, pero ahí no está puesta al servicio de reflexionar acerca de los problemas que genera la situación de estar reporteando, o escribiendo. Eso empezó con “Una historia sencilla”, que es un libro sobre un bailarín de malambo. Ahí yo seguí a este hombre durante 3 años, y muy fuertemente durante un año, que fue el año en el que se volvió a presentar como candidato a campeón del Festival de Malambo. Allí no pude dejar de pensar todo el tiempo en que mi presencia, y mi seguimiento intensivo, estaban ejerciendo sobre él una presión enorme que podía afectar directamente el resultado de lo que él hiciera. Me preguntaba, ¿él podrá escindirse del hecho de que yo estoy escribiendo un libro en el que claramente yo espero que gane?

Bueno, eso es algo que tanto los documentalistas como los antropólogos, se plantean todo el tiempo…

Sí, he leído bastante sobre antropología, y ahí hay una idea de ver hasta qué punto alguien se comporta como se comporta porque yo estoy ahí. En “La llamada” esto aparece con fuerza porque para mí era muy importante exponer cosas que yo estaba viendo de una lectura más global. Las dudas que estaba teniendo, ciertas o no, en torno a la posibilidad de que estuviera siendo manipulada por algún entrevistado; una posibilidad -horrorosa-, que los periodistas tendríamos que tener siempre en cuenta. También quería exponer la sensación de estar hablando con una persona a la que yo le hacía entrevistas de 3 o 4 horas, en las que hablábamos de temas muy conmovedores, y yo me iba a mi casa y esa persona se quedaba ahí, con todos esos recuerdos vivos de vuelta. Entonces, para mí era importante para mostrar un narrador que no fuera tan taxativo, tan asertivo, que no tuviera las cosas tan claras.

Ya sé que es una pregunta grande, pero te la hago igual: ¿Cómo ves al periodismo actual?

Creo que hay una crisis tremenda de los grandes medios, pero hay colegas que lo siguen haciendo muy bien y en todas partes del mundo. Soy jurado todos los años de un premio que se entrega en Berna, Suiza, que se llama True Story Award, y que es un premio a la mejor crónica del mundo, escritas en todos los idiomas que te imagines. Cada año descubro verdaderas joyas publicadas en Rusia, en China, en Estados Unidos, en España, etc.; y eso es periodismo actual también. Entonces, no se puede generalizar, pero sí hay una crisis de los medios y mucha precarización laboral. Los medios se están volviendo máquinas de comerciar información, privilegiando las lecturas que quiere consumir la gente y el algoritmo, cuando antes uno iba a aquel medio que te contaba algo que no sabías, no algo que vos querías confirmar. Para todo eso están las redes sociales que te confirman en tu sesgo o en eso de lo que estás convencido. Por otro lado, ya sabemos todo lo que pasa con los peligros de la desinformación y de la creación de noticias falsas, o la manipulación. Eso me preocupa, y me parece que no se encontró una manera eficaz de desactivarlo.

Cecilia Valdez es periodista argentina.